Mexique. La recherche des personnes disparues est un travail à haut risque pour les collectifs de femmes qui mènent ces recherches

Les femmes qui se lancent dans la recherche de leurs proches qui figurent parmi les quelque 128 000 personnes disparues et non localisées au Mexique, sont de façon croissante exposées à la violence et à des atteintes à leurs droits, qui ont même coûté la vie à au moins 16 d’entre elles, souligne Amnistie internationale dans le rapport Desaparecer Otra Vez (« Disapparaître à nouveau ») publié le 8 juillet. Ce rapport contient les témoignages de 600 femmes menant des recherches qui sont originaires de 30 États du Mexique et de pays tels que le Salvador, le Guatemala et le Honduras. Ces femmes ont généreusement partagé leur expérience au moyen de questionnaires, dans des groupes de discussion et lors d’entretiens.

« Les chercheuses effectuent un travail très important de défense des droits humains dans un environnement extrêmement hostile. Malgré les graves violences et atteintes à leurs droits qu’elles subissent, elles sont solidaires d’autres familles qui se trouvent dans la même situation. Elles sont à l’origine de lois, de politiques publiques et de la création d’institutions orientées vers la recherche des personnes disparues. Les autorités doivent garantir leur droit de rechercher leurs proches et adopter des mesures pour mettre fin aux violations des droits humains qu’elles subissent constamment et de façon persistante dans le cadre de leur travail », a déclaré Ana Piquer, directrice régionale pour les Amériques à Amnistie internationale.

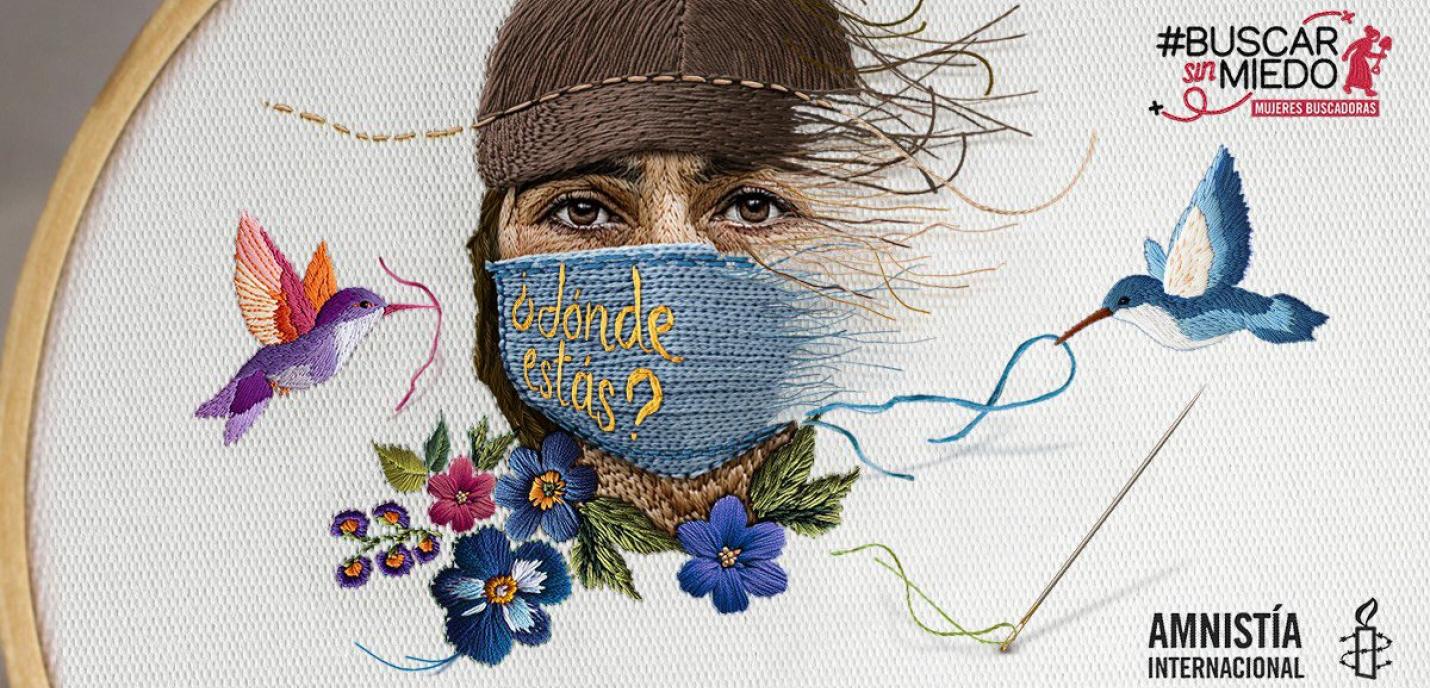

Le rapport Desaparecer otra vez : violencias y afectaciones que enfrentan las mujeres buscadoras en México va de pair avec la campagne #BuscarSinMiedo qui demande aux autorités de prendre des mesures concrètes pour protéger ces femmes dans les Amériques.

Qu’arrive-t-il aux femmes qui recherchent des proches disparus ?

Le rapport précise que 97 % des femmes à la recherche de personnes disparues qui ont été interrogées ont déclaré avoir été confrontées à des violences et des atteintes à leurs droits lors de leurs recherches. Il s’agit notamment de menaces (dans 45 % des cas), d’extorsion (39 %), d’attaques (27 %), de déplacements forcés (27 %), d’enlèvements (6 %), d’actes de torture (10 %), et aussi de violences sexuelles, de disparitions et d’assassinats.

« On a tiré sur ma maison, 100 coups de feu. J’étais avec mes filles, c’était terrifiant. »

Témoignage d’une chercheuse anonyme recueilli à Chilpancingo, dans l’État de Guerrero

En outre, une chercheuse sur deux a subi une discrimination fondée sur le genre, la situation économique, l’identité ethno-raciale, l’appartenance à un peuple autochtone ou sur l’origine nationale ou le statut migratoire. Il a également été constaté qu’une chercheuse sur deux a été stigmatisée et revictimisée par les autorités, voire par sa propre famille ou sa communauté.

« Les riches, c’est pas comme les pauvres. Quelqu’un qui avait de l’argent et qui avait disparu a été retrouvé parce que c’était une priorité pour le bureau du procureur, alors qu’ils ne me donnent même pas de rendez-vous pour rechercher mon fils. »

Témoignage anonyme d’une mère à la recherche de son fils, à Colima, dans l'État de Colima

La disparition de l’un des membres d’une famille a en outre des répercussions sur le noyau familial. Ainsi, sur les 600 chercheuses interrogées dans le cadre du rapport, 60 % ont fait état d’une dégradation des relations familiales, ce problème étant exacerbé par l’absence d’un système de prise en charge qui leur permettrait de continuer à assumer leur rôle d’aidante tout en effectuant leur travail de recherche ; 70 % ont été affectées sur le plan de la santé physique et mentale, avec notamment des cas de dépression, d’insomnie et d’apparition de maladies ou d’aggravation de maladies préexistantes ; et 60 % ont fait état d’une perte de ressources.

« J’avais du mal à respirer, j’étouffais constamment, et puis il faut aller chez le dentiste parce qu’on perd ses dents. Le fait d’avoir cherché pendant 15 ans a des conséquences physiques et mentales. »

Araceli Rodríguez, une mère de l’État de Mexico qui a mené des recherches

« On n’avait plus d’essence pour partir à la recherche de mon fils. J’ai tenu près d’un an et demi sans électricité, sans eau, et parfois sans nourriture. »

Verónica Durán, chercheuse de l’État de Guanajuato

Méfiance à l’égard des autorités

Les chercheuses ont constaté un manque répété d’engagement et d’action de la part des institutions publiques pour la recherche des personnes disparues, ce qui a conduit ces femmes à effectuer elles-mêmes la majeure partie du travail, y compris dans le cadre des recherches organisées par les autorités.

« Contrairement à d’autres pays où c’est l’État qui recherche les personnes disparues, au Mexique, ce sont les femmes qui dirigent les recherches, avec leurs mains, avec des pioches et des pelles, en trouvant les tombes et en creusant. Elles le font dans des conditions très risquées, en pénétrant dans des zones dangereuses ou même en franchissant les frontières pour poursuivre leurs recherches. Ces omissions de l’État les placent dans une situation de grande vulnérabilité, et les empêchent aussi d’accéder à la vérité, à la justice et à des réparations complètes, auxquelles elles ont pourtant droit », a déclaré Edith Olivares Ferreto, directrice de la section mexicaine d’Amnistie internationale.

Le rapport indique que seulement 17 % des femmes menant des recherches se sont adressées aux autorités pour signaler des actes de violence et des préjudices ou pour demander une assistance. Cela est dû à différents facteurs, tels que la méfiance à l’égard du gouvernement, le non-respect des droits et même la sensation que les fonctionnaires sont cooptés par le crime organisé.

Les femmes interrogées considèrent comme positif le fait que le Mécanisme de protection des défenseur·e·s des droits humains et des journalistes et les mécanismes étatiques de protection les reconnaissent en tant que défenseures des droits humains et leur fournissent des mesures de sécurité. Cependant, elles ont averti que « [pour] celles qui ne sont pas sous les feux des projecteurs, le mécanisme ne se manifeste guère ». De plus, elles ont souligné que ces mécanismes de protection n’appliquent pas une approche globale avec une perspective tenant compte du genre et des enfants lorsqu’ils fournissent des mesures de sécurité. Ils ne procèdent pas non plus à un suivi et à une évaluation adéquats de l’efficacité des mesures.

Les chercheuses ont signalé qu’elles avaient du mal à être reconnues en tant que victimes et que le soutien qui leur était apporté par les commissions étatiques d’aide aux victimes était insuffisant, tardif et culturellement inadapté. Les défis en matière de prise en charge sont encore plus importants pour les femmes autochtones et les familles de personnes migrantes disparues.

En tant que victimes autochtones, « on nous traite différemment, et c’est encore beaucoup plus disproportionné lorsque nous venons d’un village ».

Beatriz Zapoteco, une chercheuse de l’État de Guerrero

Les femmes ont également mentionné que les parquets des États et le parquet général de la République recourent de façon récurrente à des pratiques contraires aux normes internationales, comme le fait de leur demander d’attendre 72 heures avant de déposer un signalement de disparition.

« Ils ne voulaient pas que je fasse un signalement [pour la disparition de ma fille] : je devais attendre 72 heures parce que, selon eux, elle était avec son petit ami, très heureuse, et c’est pour cela que nous ne savions rien à son sujet. »

Témoignage anonyme d’une mère chercheuse à Juárez, dans l’État de Chihuahua

En ce qui concerne le Mécanisme mexicain d’appui aux recherches et enquêtes à l’étranger, un mécanisme créé pour faciliter l’accès à la justice des personnes migrantes et de leurs proches qui se trouvent dans un autre pays, les chercheuses ont souligné les difficultés que rencontrent les familles de migrant·e·s disparus pour porter plainte, suivre le dossier et avoir accès au territoire mexicain.

« L’une des principales difficultés est d’aller au Mexique, parce qu’il n’existe pas de carte pour raisons humanitaires. Traverser les frontières, c’est ce qu’il y a de plus difficile pour nous. Sans le soutien d’organisations de la société civile, ils ne nous prennent pas en compte, ils ne nous donneront jamais ces cartes. »

Mary Rodriguez, chercheuse hondurienne

Le rapport comprend une série de recommandations adressées aux autorités mexicaines afin d’améliorer la protection des collectifs de chercheuses. Amnistie internationale exhorte notamment les autorités mexicaines à reconnaître l’importance du travail effectué par les chercheuses et leur droit de mener des recherches, que ce soit en collaboration avec les autorités ou de manière indépendante, et à garantir leurs droits, notamment leurs droits économiques, sociaux et culturels.

« Toutes les mesures gouvernementales qui concernent les disparitions doivent inclure la participation effective des chercheuses. Il est également fondamental de reconnaître la place des femmes dans ces recherches et d’intégrer une perspective de genre et intersectionnelle », a souligné Edith Olivares Ferreto.

Complément d’information

Rapport : Desaparecer otra vez: violencias y afectaciones que enfrentan las mujeres buscadoras en México

Mujeres Buscadoras en las Américas

Petition d’Amnistie internationale en faveur des femmes menant des recherches